主人公の「坊っちゃん」が始めから終いまで「おれ」の一人称で語る。「おれ」のことを坊っちゃんと呼んだのは住み込み女中だった清(きよ)だ。親譲りの無鉄砲で子どものころから損ばかりしている「おれ」は、親兄弟からは冷遇されたが、清だけがおれを認め、期待をかけ、愛情を注いでくれた。人と衝突ばかりしている性格的にやや難ありの「おれ」が、まっすぐな自分らしさを貫けたのは、「おれ」を無条件で盲目的に認めてくれる清がいたからではないだろうか。話の筋そのものはおなじみの痛快ドタバタ騒動の連続だが、最後の最後で「清のことを話すのを忘れていた」などと照れてみせながら、その後の清との暮らしぶりを短く語って物語を閉めている。かすかなペーソスが漂う。

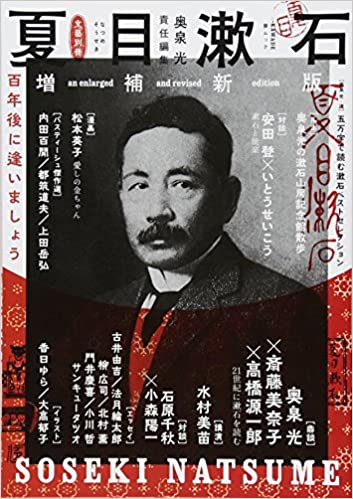

併せて、『文藝別冊 夏目漱石』に収められている水村美苗さんの論文「漱石と日本語と日本近代文学と日本」もおすすめ。国語としての日本語が成立しようとしていた時期に、作品を通して近代の意味を問うた漱石の「奇跡」について論じている。