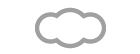

「エジプト/アレクサンドリアから南アフリカ/喜望峰まで、316日、1万1000キロの徒歩旅。酷暑の砂漠、雨季の泥道、つきまとう子どもたち・・、けれども出会った人々は優しかった。アフリカは美しい」とこの冒険者は記している。よくぞ無事に歩き通せたものだ。よほど丈夫な精神と身体の持ち主なのだろう。おかげで読者は、はるかに遠いアフリカの国々の自然と人々の暮らしぶりを、かなりリアルに追体験できる。いまだにアフリカあたりへ身ひとつで乗りこんだら猛獣にやられてしまうと思ったりするが、今の時代、やはりもっとも危険なのはある種のヒトらしい。でも、それ以上に万国共通の人の情けがありがたい。エジプト、スーダン(アラブ・イスラム圏のアフリカ)からエチオピア、ケニア、ウガンダ、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナ(いわゆるブラックアフリカ)、そして南アフリカ(半白人の国)へ。アフリカは多彩な魅力にあふれている。

- 詳細

- 作成者:NCL編集部

- カテゴリー: おすすめ本棚

『マホメット』 本書はわが国イスラーム研究の第一人者である著者の、“若い日の私の胸中に渦巻いていたアラビア砂漠の浪漫を、何の制約もなく、ただ奔放に形象化したような、私自身にとってこよなくなつかしい書物である”。学術書というよりは物語、叙事詩といった感がある。マホメット出現に先立つ前イスラーム的異教時代に多くのページを割き、当時の詩からその時代の砂漠の民の様子を描き出している。だからこそマホメット後の世界がよくわかる。そもそもユダヤ教、キリスト教、イスラーム教は同じ思想から起こっており、それゆえ反目し合うところも大きいのか。巻末の解説では碩学の徒 井筒俊彦のイスラーム学の概要を知ることができる。

『イスラーム文化』 平易で謙虚な語り口調に氏の学問の深さが偲ばれる。語りは易しくとも、扱う内容は遠いイスラーム世界の精神性の話である。ぼんやりとその輪郭を追いかけただけのように思うが、それでも深く心に残るものがある。イスラームとユダヤ・キリスト教徒の関係、コーランとハディース、スンニー派とシーア派、イスラームの顕教と密教など、現代の世界を見る目が少し深まったような。

- 詳細

- 作成者:NCL編集部

- カテゴリー: おすすめ本棚

一つ、詩人は戦争のことを書いている。一人称の私が主体的に見て聞いて考え判断していかないと、いつの間にか引き返せないところまで行ってしまうと書いている。自分に問いかけよ、いつも問いを持てというのが長田の詩の特徴なのかもしれない。絵本『最初の質問』もそうだった。

その戦争のことを書いた詩。「どこにも問いがなかった。疑いがなかったからである。誰も疑わなかった。ただそれだけのことだった。 どこにも疑いがなかった。信じるか信じないか、でなかった。疑うの反対は、無関心である。ただそれだけのことだった。 どこにも真実がなかった。真実とされるものは、しばしばまがいものだったからである。ただそれだけのことだった。 そこにあるものを、目が見ない。そこにあるものを、耳が聴かない。そこにあるものを、からだが知らない。ただそれだけのことだった。 どこにも危険はなかった。危険もまた、最初はただ、些事としてしか生じないからである。ただそれだけのことだった。 あらゆることは、ただそれだけの些事としてはじまる。戦争だって。」 “疑うの反対は無関心である”という言葉は重い。

- 詳細

- 作成者:NCL編集部

- カテゴリー: おすすめ本棚